历史回顾:美债相关风险事件与股市反应

美国历史上多次面临财政和债务危机的考验,包括2011年债务上限危机、2013年政府关门以及2023年评级机构下调美国信用等级等。

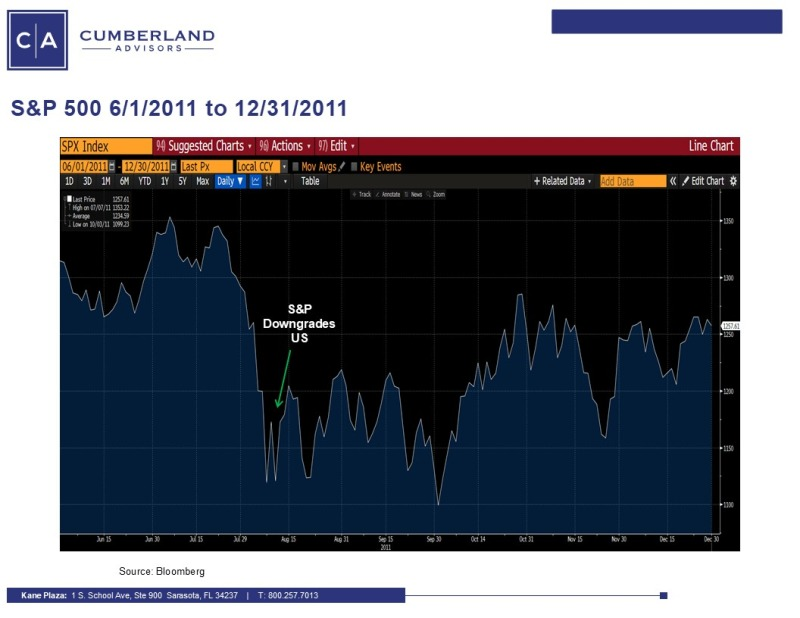

2011年8月,国会就提高债务上限的争斗引发市场恐慌。在标普首次下调美国主权信用评级(从AAA降至AA+)之前,标普500指数已因预期政治僵局而下跌约11%。标普正式降级后首个交易日(8月8日),美股出现“黑色星期一”,单日标普500指数暴跌6.7%。此轮冲击中标普500累计最大跌幅接近19%。市场机制方面,投资者纷纷涌入避险资产,导致10年期美债收益率非但没有上升,反而从2.56%急降至2.32%(8月5日降级前后两日)。这一反常现象表明尽管美债被降级,仍被视为全球最具流动性的安全资产,避险情绪压过了信用担忧。不过股市则呈现明显的风险厌恶情绪,VIX波动率飙升,资金从股市撤出转向债市。所幸美联储随即承诺维持低利率并推出宽松措施,稳定了市场预期。标普500在初期暴跌后逐步企稳回升,6个月内收复失地并于2013年创新高。这一经历显示,只要政策应对得当,美股有能力从债务危机冲击中复原。

2013年10月,由于国会预算僵局引发联邦政府关门长达16天,同时债务上限逼近违约最后期限,再次令市场紧张。不过这次投资者预期僵局会得到解决,因此股市所受影响相对温和。标普500在关门期间仅小幅回调约5%左右,很快随着协议达成而反弹,并于10月中下旬创出当时新高。值得注意的是,当时短期美国国债市场出现了技术性紧张迹象:1个月期国库券收益率飙升,一度比可比期限的商业票据高出21个基点,体现出市场对美国短期违约风险的担忧。这种异常的利差表明,即便只是技术性违约风险,也会动摇投资者对“无风险”美债的信心。但由于各方预期国会终将提高上限,较长期限债券利率并未出现类似跳升,市场默认危机是短暂的。最终,危机迅速平息,股市不跌反升:在协议宣布当天,标普500和纳斯达克齐创历史新高。这一事件体现,当金融环境总体稳定时,债务上限风波对股市造成的只是一过性波动,跌幅有限(一般在5-7%区间)。相比2011年,当时欧洲债务危机等外部利空叠加,市场恐慌更甚,如2011年标普500累跌近19%,而2013年在其他条件平稳的情况下,美股仅小幅振荡。

近期的2023年8月,评级机构惠誉宣布将美国长期信用评级从AAA降至AA+,这是继2011年标普降级后的又一次主权评级下调。惠誉此举的理由包括“未来三年美国财政状况预计恶化”和“治理能力的侵蚀”等,即担忧债务攀升和政治极化。不过市场对此反应相对平静:消息发布次日标普500仅下跌约1.4%,纳斯达克跌2.2%,为几个月来首次单日跌幅超1%。许多分析师指出,与2011年相比,2023年的经济基本面更强劲,此次降级不太可能对市场形成持续拖累。的确,降级消息更像是给连涨数月的股市提供了获利回吐的借口,当时标普500已连续五个月上涨,在高位消化利空后很快恢复稳定。美国10年期国债收益率在降级后一度升至9个月高点,但总体上涨幅度有限。大型科技股等长久期资产因利率上行承压,当天显著下挫,但并未出现恐慌性抛售。市场机制上,投资者对债务问题已有所预期,提前进行了调整,因此不论是股市还是债市都未出现剧烈动荡。可以说,随着2011年以来多次财政角力反复上演,市场对美国债务上限和评级消息的敏感度有所降低,避险资产仍然青睐美元和美债,美国金融市场依然保持相对信心。

图:2011年6月至2011年底标普500指数走势(纵轴为指数点位)。绿色箭头处标注了2011年8月标普公司下调美国信用评级的时点。可以看到降级消息引发股指在8月初急跌,但随后在美联储宽松政策支撑下逐步回升,年底收于高于降级前的水平。

海外经验:他国债务危机对股市的影响

美国之外,多国也曾经历财政和债务危机,这些案例为美债风险提供了镜鉴。

例如英国在2022年发生的养老金危机。彼时特拉斯政府推出“大规模减税+加杠杆”的迷你预算,引发投资者对英国财政可持续性的强烈质疑。短短几日内英国国债遭遇抛售浪潮,30年期英债收益率从3.7%狂飙至5.1%。由于英国许多养老金采用了高杠杆的“负债驱动投资”(LDI)策略,在利率骤升下遭遇巨额追加保证金需求,被迫抛售手中资产(主要是长期国债),又进一步加剧了债券跌势。这引发典型的螺旋式“火售”风险,英国金融市场一度陷入流动性危机。英镑汇率也随之暴跌至37年来新低,投资者信心大受打击。英国股市虽然以跨国公司为主,受国内风波影响相对小于债市汇市,但仍不可避免下挫:FTSE100指数当天跌超2%,盘中跌破7000点,创6个月新低。可以想见,如果英国央行未及时出手,情况可能进一步恶化。事实上,英国央行被迫紧急暂停量化紧缩并临时买入长期国债,于9月28日介入平抑市场。这一果断行动稳住了债券价格,阻止了危机蔓延。英国案例的启示是:当主权信用受到市场冲击时,股债市场联动下难有“避风港”。股市虽未像债市那样崩盘,但也在汇率暴跌和利率飙升中承压下行。而央行充当最后买家干预,才避免了股债双杀的恶性循环。

再看2010-2012年的欧元区主权债务危机。希腊、意大利、西班牙等国因高负债和经济疲弱导致国债收益率飙升,政府融资成本失控,银行体系亦深陷其持有的大量本国国债贬值的泥潭。随着欧洲政府债券价格暴跌,地区股市随之重挫,投资者信心大撤退。希腊雅典股市在危机中市值蒸发逾80%,银行股更是几近归零;意大利和西班牙主要股指也在2011-2012年累计下跌约40-50%,反映出债务风险对股市的沉重拖累。更重要的是,欧债危机通过心理和金融链条传导至全球:2011年8月美国降级引发的全球股市大跌中,欧债危机对西班牙、意大利可能违约的恐惧是主要导火索之一。当时法国AAA评级岌岌可危、欧美经济增长放缓,多重因素共振,投资者抛售欧洲股票转进美国国债避险,造成全球股指同步急挫。最终,只有在欧洲央行强力干预(“不惜一切代价”承诺)和各国救助基金出手下,债券收益率才得以压下来,股市信心得到修复。欧债危机的经验表明,当一个经济体的主权信用出现危机时,股市难以独善其身。债务违约风险会导致银行体系和企业融资环境恶化,投资者信心大幅下降,从而严重打击本国股市。只有当市场看到明确的政策背书(如央行购买国债、国际援助等),债券市场稳定下来,股市才有望触底反弹。

综合海外经验可以发现,无论是英国还是欧元区,股票市场与债券市场在主权风险冲击下面临高度联动。债券收益率飙升往往伴随本币贬值和流动性吃紧,股市则因企业融资成本上升、经济预期转差而下跌。外资往往首先撤出债券市场,但随后股市也会被波及,因为主权信用危机往往演变为对整个经济体信心的危机。这些案例为美国提供了警示:一旦美国国债出现失去市场信任的迹象,美股也难以幸免,需要政策及时应对以防止危机跨市场蔓延。

当前背景:美国财政结构、政治动态与央行政策

展望当前,美国的财政和金融环境与上述历史案例既有相似之处,也存在重要差异。

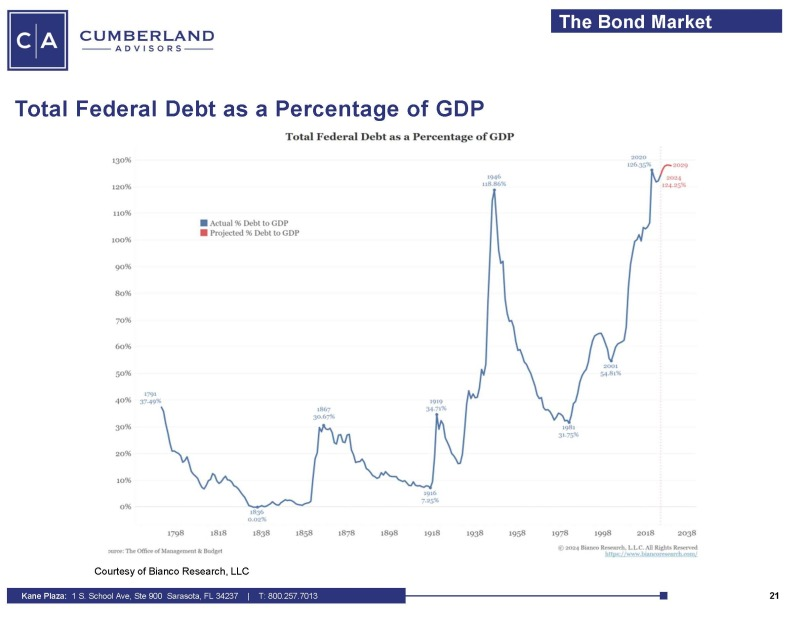

首先,美国政府债务规模和财政赤字处于历史高位。截至2025年,联邦政府债务已超过30万亿美元30万亿美元(约GDP的120%以上),债务负担仅在二战期间达到过类似水平。近年来巨额刺激支出和减税叠加人口老龄化、刚性社保支出,使美国财政状况日趋脆弱。2024财年联邦财政赤字高达1.8万亿美元(占GDP约6.4%),债务规模仍在快速攀升。更令人担忧的是,随着利率上升,债务利息成本骤增:2024年联邦净利息支出已达$8810亿,同比激增30%以上,超过国防支出等主要预算项,创历史新高。按照国会预算办公室预测,未来10年光利息就要花掉近14万亿美元,2030年代初净利息支出将占GDP的3%以上。如此沉重的利息负担,将进一步恶化财政平衡,形成“高债务-高利息-更高债务”的恶性循环。可以说,美国财政已走上不可持续之路,市场对美国联邦偿债能力的中长期担忧有所上升。

图:美国联邦债务占GDP的比率(实际值蓝线,预测值红线)。当前债务负担已攀升至战后罕见的高水平——2020年后债务/GDP超过100%,并预计在2029年达到约134%。高债务意味着每当利率上行时,财政压力将成倍增加。

其次,政治动态与治理风险成为影响市场信心的重要因素。美国政治近年极化严重,两党在提高债务上限、政府预算等问题上反复僵持,时常将谈判拖至最后一刻。2011年以来,美国联邦政府多次濒临技术性违约边缘(例如2013年、2021年、2023年都上演了类似戏码),导致信用评级机构对美国政治治理能力提出质疑。惠誉在2023年降级时就明确指出,美国政治极化导致财政问题久拖不决,联邦决策有效性削弱,这被称为“治理弱化”(erosion of governance)。可以预见,在未来,债务上限仍可能被当作政治博弈的筹码。2024年大选前后两党分歧恐将加剧,任何财政紧急措施都可能遭遇掣肘。这种政治不确定性使市场对美国政策稳定性产生隐忧:一方面投资者相信最终会有妥协避免真违约,另一方面每次拉锯都增加了意外踩踏的风险。一旦某次误判或极端事件导致债务上限未及时上调,冲击将远超以往。因此,政治层面的尾部风险始终存在,投资者要求更高的风险溢价来补偿这种不确定性。可以看到,近年的债务上限风波中,美国短期国债利率经常在逼近X日(默认最后期限)时异常上升,显示市场对政治僵局的担心。外国官方机构也多次发出警告(例如2013年中国呼吁建立新储备货币体系),说明美国政治风险已成为全球关注的问题。

第三,美联储的政策立场与工具箱也影响着债务危机情景下市场的走向。当前美联储基准利率处于高位(2022-2023年为抑制通胀已大幅加息至5%以上),缩表(量化紧缩)也在进行中。高利率环境意味着如果发生债务危机,美联储的应对空间比过去有所压缩:降息救市可能与通胀控制目标相冲突。这与2011年和2013年时的情形不同——当年通胀温和,央行可以毫无顾虑地宽松货币、释放流动性来稳定市场(例如2011年承诺超低利率至2014年,推出扭转操作等)。但如今通胀水平虽已下行但仍在2%目标附近徘徊,美联储在债务危机时是否有余地重新放松货币值得关注。尽管如此,金融稳定仍是央行职责之一,如果美债市场出现流动性枯竭或利率失控飙升,美联储可能被迫介入。例如,英国央行在2022年毅然暂停加息进程、出手买债平息动荡,就是确保金融体系稳定优先于短期通胀目标的例证。美联储同样有应急手段:可以重启国债购买、提供回购便利、甚至实施收益率曲线控制(YCC)等。一旦美债出现技术性违约风险,预计美联储也会采取非常措施(如优先保障受影响国债的兑付流动性)以防范恐慌失控。不过,美联储介入本身也有代价:如果在通胀未完全受控情况下大举印钞买债,可能损及其反通胀信誉。因此,货币政策两难将是债务危机情境下的突出问题。总的来说,目前美联储在保持紧缩立场和维护市场稳定之间需要微妙平衡,政策反应的不确定性也使市场对债务危机情景格外敏感。

最后,需要评估市场结构的演变对美股脆弱性的影响。目前美国股市的投资者结构和交易机制与十年前相比已有明显变化:被动投资和指数化投资占比大幅提高,各类ETF基金持有了相当比例的流通股。被动资金的涌入在牛市时提供了持续买盘,但在危机中若出现赎回,也可能造成指数成份股被动抛售,加剧股指下跌的广度。此外,高频交易和算法程序化交易兴起,使市场在遇到冲击时可能出现更快的连锁反应,波动放大。对冲基金等杠杆机构投资者则可能在利率剧烈波动时遭遇保证金压力,被迫去杠杆平仓,不论股债,都可能被一起抛售(类似2020年3月和2022年债股双杀的情形)。同时,散户投资者自2020年以来扮演更积极角色,其投资行为具有情绪化和趋势化特征。在社交媒体推动下,散户可能在危机中突然集体撤出或者逢低买入,放大市场振幅的不确定性。外资依赖度方面,海外投资者目前持有约18%美国股票市值、约33%美国国债存量。这意味着美国市场仍深受全球资本影响:如果美债危机导致外国央行、主权基金降低美债、美股配置,美股将面临资金流出压力。然而也有观点认为,美元资产在全球范围内“别无他选”(TINA)的地位仍存在,某种程度的资金再平衡会发生(例如外资可能卖出美债转而买入美国优质龙头股避险)。整体而言,当前市场结构可能一方面加剧了极端行情下的波动性,另一方面也存在一些缓冲因素(如被动资金长期配置、养老金定投等稳健资金),这些都会影响美股在债务危机中的表现。理解这些结构力量,有助于判断美股能否在美债风暴中相对稳定。

美债危机情景推演:利率飙升对美股的冲击

假设美债危机加剧,市场要求更高的风险溢价来持有美国国债,导致10年期美债收益率飙升至6%甚至更高。这一情景下,美股能否“独善其身”?需要从金融条件、投资者行为和板块影响等方面综合分析。

首先,利率飙升对金融环境的冲击几乎肯定会传导到股市。10年期国债收益率升至6%意味着无风险利率大幅攀升,直接推高股票的折现率并压低估值水平。例如,目前标普500的盈利收益率(利润/市值)大约5%左右,如果国债提供6%的安全收益,资金很可能从股市部分撤离转投债市,直到股票估值足够有吸引力为止。这将给股指带来下行压力。此外,利率快速上行往往收紧整体金融状况:企业融资成本上涨,新债发行变难,银行放贷意愿下降。这些都会抑制经济增长预期,进而拖累股票投资价值。历史上,快速上行的利率曾引发多次股市动荡,例如1987年美债收益率陡升伴随“黑色星期一”股灾,2018年初美债利率攀升也引发了美股调整,可见当利率超出市场预期区间时,股市难免剧烈波动。

其次,需要考虑债券市场剧烈动荡对金融体系的潜在冲击。美债收益率若飙升至6%,对应着债券价格大幅下跌。由于美国国债是全球定价基准和抵押融资的重要资产,这种剧烈波动可能导致一些机构出现风险失控。例如,银行持有大量国债和MBS资产,虽然很多分类为持有到期(HTM)帐面不反应市值,但市场利率如此上升将使这些资产隐含巨大亏损,侵蚀银行资本。2023年硅谷银行倒闭事件就凸显了利率风险对银行资产负债表的杀伤力——如果10年期国债再从当前约3.7%升到6%,类似问题可能在更多中小银行甚至某些大型机构上重演。再如,保险公司和养老金持有长债较多,债价下跌会造成账面亏损和资金缺口(尽管负债现值也会下降有所对冲)。杠杆基金如果用美债作质押融资,利率剧烈变动也可能引发追加保证金、强制平仓,进而波及股票头寸(正如英国2022年LDI危机中,不得不变卖股票筹资应对保证金)。因此,美债市场的剧烈调整很可能引发金融机构的连锁反应,导致市场整体流动性趋紧,融资市场冻结,投资者被迫抛售各种资产以求自保。在这样的系统性风险背景下,美股难以独善其身,往往会出现跨市场的抛售潮。

再次,从投资者心理看,如果美债收益率暴涨至6%,可能意味着投资者对美国财政可持续性产生了显著警觉。这种情绪一旦形成,风险厌恶情绪会上升,股票作为风险资产自然会面临抛压。特别是假如债务危机伴随评级进一步下调或技术性违约风声,市场信心可能出现断崖式下跌。在恐慌时,投资者往往奉行“现金为王”,倾向卖出股票囤积现金或买入短期国债、防御性资产。这一点在历史上多次出现:例如2011年美国降级时,尽管客观上美债更“危险”了一点,但市场还是选择涌入美债、抛售股票。同理,真发生美债危机,短期股市很难不受波及。当然,投资者也会权衡利弊:如果认为国债价格暴跌过头、政府最终会偿付,则可能在恐慌过度后买入便宜的长债;而股票方面,如果认为优质企业长期价值未变,股价深跌后也会吸引抄底资金。因此,冲击可能是剧烈但时间有限,前提是债务问题最终有解决的前景。一旦政治上达成协议或美联储出手干预,恐慌情绪料将缓解,届时股市有望企稳反弹。但如果危机迟迟得不到化解迹象,信心流失累积,股市下跌可能自我强化,引发流动性危机和经济衰退预期,进入危机-经济基本面恶化-股市再跌的负反馈循环。

具体到板块和指数的影响差异,利率飙升情境对不同类别股票的冲击将不尽相同。纳斯达克指数成分以科技成长股为主,估值高度依赖未来现金流折现,因而对利率变化最为敏感。10年期利率升至6%将大幅提高成长股的资本成本,压低其合理估值水平。可以预期,纳斯达克可能首当其冲下挫,其跌幅可能大于大盘,类似于2022年加息周期中纳指跌幅远超标普500的情形。此外,小型科企和尚未盈利的初创公司在高利率环境下融资会更加困难,部分可能面临资金链断裂风险,投资者会提前抛售此类高风险股票。标普500指数相对更为多元化,其中包括金融、能源、日用消费等各行业龙头,公司总体质地较优。在利率冲击下,标普500预计也将下跌,但其抗压性可能略强于纳指。一方面,大盘中有些价值型板块(如能源、公共事业、必需消费)现金流稳定、股息率较高,在利率上升时相对抗跌甚至可能受益于通胀(例如能源企业在通胀和需求旺盛时盈利反而增加)。另一方面,标普500包含不少大型金融股,它们对利率变化的反应复杂:短期来看,利率上行可扩大银行净息差、有利于保险资金再投资收益,因此银行、保险股可能一度走强;但如果利率过快过高,引发经济衰退预期和金融动荡,坏账风险和资产账面损失又会反过来打击金融股。回顾2011年和2013年的债务危机情境,金融板块表现分化:2011年因同时受欧债冲击,银行股领跌大盘,而2013年因利率温和上升,金融板块相对抗跌。由此推测,在10年期利率飙至6%的剧烈情形下,金融股初期也许相对抗跌,但若引发金融风险,后期跌势会补上。科技板块几乎可以肯定是重灾区,高估值的互联网、软件、半导体龙头估值将重新锚定更高利率环境,股价可能出现明显回调。不过科技巨头多有稳健的盈利和现金流,跌深后仍具投资价值,不至于像网络泡沫破裂那样腰斩。房地产、公共事业等高负债高股息板块则会因为债务利息成本上升和收益率比价效应而承压下行。这些传统“类债券”板块在高利率环境下吸引力下降,投资者可能撤出转投真正的债券。综合而言,利率冲击对美股各板块的打击面是广泛的,但程度有所不同:成长>防御价值,弱质小盘>强势龙头。标普500和纳斯达克作为市值加权指数,会反映权重股的相对韧性。因此若大型权重公司基本面稳健,它们的抗跌将赋予指数一定支撑,不致全面崩盘。

最后,需要讨论外部资金和汇率因素在此情景中的作用。如果美债利率暴涨并非纯粹由于美国内部因素(如高通胀),而是因投资者信心动摇、外国资金撤离所致,那么美元汇率可能同步走弱。历史上严重的财政失衡往往伴随本币贬值,如果美元大幅下跌,反而会提升美股中跨国公司的盈利折算——因为标普500公司约有30-40%的收入来自海外市场,美元贬值将使其海外盈利换算成美元时放大。这在一定程度上可能缓冲部分公司利润下滑的压力。例如,出口型制造业、科技巨头的海外业务收入占比高,美元走弱有利于提高其盈利和竞争力,从而支撑其股价。这一机制在2017年美元走弱时支撑过美股盈利。然而,需要权衡的是,美元急跌本身也是全球避险情绪变化的结果,往往对应资金出逃美国。因此,美元贬值对股市有双刃剑效应:一方面利好跨国企业盈利,另一方面可能意味着海外投资者撤资,股市资金面趋紧。整体而言,在美债危机情境下,美元和美股的关联可能不再是简单的“弱美元=强股市”或“避险美元=弱股市”——要看资本流动的净效果。如果国内投资者和美联储及时补位,填补外资撤离,美股或可稳住阵脚;反之则可能面对估值和资金的双重压力。

美股韧性因素分析:盈利、资金结构与定价能力

即便在最悲观的美债危机场景下,美国股市也并非全无“独善其身”的能力。美国企业的基本面、市场资金结构和定价权等方面,提供了一些潜在的韧性因素,使美股不至于轻易崩盘。

首先,美国企业盈利能力强劲且具有全球多元化特征,是股市抗压的根基。截至目前标普500企业盈利总额处于历史高位,不少龙头公司盈利增长稳健。这意味着即便宏观环境不利,企业整体尚有利润缓冲空间。特别是大型科技和消费龙头,利润率高、现金流充沛,业务遍及全球市场,某种程度上可以脱离单一国家财政状况运转。例如苹果、微软等公司账上拥有巨额现金储备,债务比例很低,即使美国政府财政吃紧,它们依然有能力自筹资金进行研发和扩张。这些超级企业在标普500中的权重大(市值占比前十公司接近30%),它们的相对稳健对指数形成支撑。此外,很多美国企业具备定价权,能够将成本上升转嫁给全球消费者。如果美债危机伴随通胀抬头或美元走软,拥有品牌和技术优势的美国企业往往可以提价而保持利润率,从而使盈利不至于大幅下滑。比如可口可乐、麦当劳等消费品牌在高通胀时期通过提价维持收益;半导体、软件巨头则靠技术壁垒确保产品毛利。强大的盈利能力意味着股价有基本面支撑,投资者在评估股票价值时不会只看利率,还会考虑企业盈利韧性,从而在恐慌中愿意逢低买入优质股。这种“盈利底”有助于防止股指出现非理性连续暴跌。

其次,美国企业的资本结构相对稳健也是一大优势。经历了多年低利率,美企总体已锁定了较多低成本长期债务,企业部门的利息负担率并未随着近期利率上升而同步飙升。据统计,美企在2020-2021年大量发行长期债券,将利率锁定在历史低位,因此即使市场利率上行,许多大公司未来数年内并不需要立即以高息再融资。尤其标普500成分公司中,净现金或低杠杆的公司比例较高,财务风险总体可控。一些科技巨头甚至是“净现金”公司(手握现金超过债务),利率上升对其反而增加利息收入而不是支出。这与金融危机前新兴市场或小型公司债务大量以浮息或短期为主截然不同。稳健的资本结构意味着在利率冲击下,企业违约潮发生的概率较低,至少大型上市公司不会因借贷成本骤升而立刻破产,从而避免了股市出现系统性崩盘的企业层面诱因。另外,美国企业盈利对政府的直接依赖度相对有限。虽然联邦财政紧缩可能影响整体需求,但大部分标普500公司并非主要靠政府订单存续(少数如军工、基建承包商除外)。因此,政府若因危机削减支出,对企业盈利的冲击是间接和滞后的,不会像某些国家那样立刻重创上市公司基本盘。这种相对独立性给予股市一定自我循环的空间。

再次,从投资者结构和市场机制看,美股也具备一定自稳特征。美国资本市场深度全球领先,投资者多元且流动性充裕。即使外资阶段性撤离,国内还有庞大的机构投资者、养老金和退休基金持续投入股市。这些长期资金往往采取定投和再平衡策略:当股市大跌时,反而会逢低增持股票以重新达到配置目标比例。美国401(k)等退休计划每月都有资金流入,被动买入股票资产,形成稳定的“蓄水池”。这些被动长线资金在危机中充当市场稳定器,有助于吸纳恐慌抛盘。此外,美股还有完善的交易机制(例如熔断机制、做市商制度等)来缓解极端波动。自从1987年股灾后,美股引入三级熔断规则,2020年3月疫情时就多次触发,虽然不能从根本上阻止下跌,但可强制冷静期,避免瞬间崩盘式暴跌。而做市商/流动性提供商在市场剧烈波动时也会履行义务买卖挂单,缓和价格波动。再者,美联储在必要时还可启用股市“平准基金”或口头安抚手段(虽然美联储没有直接股票购买计划,但其政策表态经常影响股市预期)。因此,从市场运作层面看,美股有一些内在减震器,降低了持续崩盘的风险。

最后,需要看到美国市场的创新和吸引力长期存在。全球投资者之所以青睐美股,很大程度上因为美国拥有一批引领世界的创新型企业和高盈利公司。这种基本面魅力在一定程度上独立于美国政府信用。例如,假设极端情况下美国国债出现技术性违约,短期金融市场当然震荡剧烈,但中长期来看,投资者仍需要将资金寻找回报。而目前全球范围内,能够提供深厚市场容量和优秀企业回报的,依然主要是美国股市。正如有分析指出的,美国股票在某种意义上也是全球资产的“避风港”:当政府信用出问题时,硬资产和优质公司股权可能被视为比主权债更可靠的价值储藏手段(因为公司有真实资产和全球营收)。虽然这种观点有争议,但不无道理——在一些国家主权信用崩溃时(如阿根廷、俄罗斯历史上),本国精英和外资往往选择购买可以保值的股票和房地产而逃离国债。同理,若美国债信出现动摇,一部分资金也许转为加仓苹果、谷歌等全球型公司股票,认为它们比美债更能抵御通胀和违约风险。当然,这种效应要视危机严重程度而定,如果整个制度信心都受损,则没有真正安全的资产。不过考虑到美国私营部门的活力,企业基本面的独立性或能在一定程度上削弱主权信用危机对股市的伤害。

综上,虽然美债危机对市场是巨大考验,但美国股市并非毫无招架之力。强劲的企业盈利和全球分散业务、稳健的公司财务结构、长期资金的支撑和市场机制的完善,都赋予美股一定韧性,使其有希望在风暴中避免最坏的崩盘局面。

结论:美股能否在美债危机中独善其身?

综合历史经验和当前环境分析,可以做出有依据的判断:美国股市难以在严重的美债危机中完全独善其身,但有望避免毁灭性崩盘。历史上,美国债务上限风波往往引发股市波动,但只要危机最终化解,股市均能较快恢复。2011年和2013年的案例表明,债务事件短期冲击不可避免,但政策应对和市场自我修复机制使美股并未出现长期熊市。相比之下,其他国家的债务危机(如欧债危机)则因缺乏及时有力的政策支持导致股市深陷长期低迷,这是美国所需汲取的教训。

当前,美国债务规模庞大、政治极化等问题使债务风险高于以往,但美国同时拥有全球最强大的央行和多层次的市场缓冲工具。即使10年期美债收益率飙升至6%,短期内美股很可能出现显著下跌,尤其是科技等利率敏感板块将首当其冲。但系统性崩盘(Crash)并非不可避免:如果政策制定者迅速行动(提高债务上限、财政改革或美联储流动性支持),市场信心有望逐步恢复,投资者会在惊慌过后重新评估股票的长期价值并逢低介入。美国大型企业坚实的盈利和全球业务将成为股市企稳的基石。此外,经历过2020年疫情暴跌又创新高的洗礼后,投资者对美股长期回报仍有信心,一定程度上会把危机视为“买入机会”而非永久性灾难。这种市场心态也有助于防止恐慌失控。

当然,需要强调的是,“独善其身”并不意味着毫发无损。若美债危机真的爆发,美股短期跌幅可能相当可观(或达两位数百分比),市场波动剧烈,流动性短暂枯竭都可能出现。但关键区别在于持续性:只要美国政府不会出现真正债务违约且基本面不发生制度性崩塌,美股深跌后仍有望依靠自身韧性和政策托底而恢复,难以出现长期瘫痪式的崩盘。换言之,美股无法对美债危机“免疫”,但有能力“康复”。最终结论是,在美债危机情境下,美股很难完全独立于冲击之外运行,短期阵痛几乎不可避免;然而凭借美国经济与企业的内在实力,以及政策工具的干预,美股大概率可以避免最极端的崩盘局面,在震荡和调整后重新走上正常轨道。历史与现实都提醒我们,信心与治理是关键:如果美国能够及时修复财政轨道、重建政治共识,那么无论债务风波如何来袭,美股终将展现其顽强的生命力,渡过难关而继续前行。

参考资料:

- Cumberland Advisors,《US Downgrade Then and Now》,2025年5月22日

- Rhino Wealth Management,《US Debt Downgrades: What You Need to Know》,2025年5月18日

- Reuters,《Wall Street ends down, investors step back after Fitch US rating cut》,2023年8月2日

- Reuters,《Pound falls to 37-year low as mini-budget puts markets in spin》,2022年9月23日

- AllianceBernstein,《Long-Run Global Implications of the UK’s LDI Crisis》,2022年10月17日

- Investopedia,《European Sovereign Debt Crisis: Causes and Impacts》,2024年8月14日更新

- CFA Institute,《The Impact of the October 2013 Government Shutdown and Debt Ceiling on U.S. Treasury Default Risk》,2015年1月

- RBC Capital Markets,《Debt Ceiling Drama Returns》,2023年

- Peterson Foundation,《Interest Costs on the National Debt Will Soon Be at an All-Time High》,2025年1月

- U.S. Treasury TIC Data, 2023年6月报告(外国持有美国证券比例数据)

原文作者:ChatGPT