引言

近年来全球债务水平屡创新高。据统计,2021年全球债务总额已接近300万亿美元,相当于全球GDP的356%,比五年前上升了30个百分点。这表明无论政府、企业还是家庭部门,都在大规模依赖举债来推动经济增长。在假设各国政府能够始终维护信用与金融体系稳定(即避免债务危机和金融崩溃)的前提下,一个关键问题是:这种高杠杆、债务驱动的增长模式,是否仍会在长期给经济带来重大的结构性成本?换言之,即便不发生典型的债务危机,过高的债务水平会不会以更隐性的方式削弱全球经济的潜在产出、资源配置效率、创新能力、资本回报率,并影响代际公平?本文将结合经济理论与实证研究,对上述问题进行深入分析,并通过学术观点和实际案例阐明债务驱动型增长的长期影响机制。

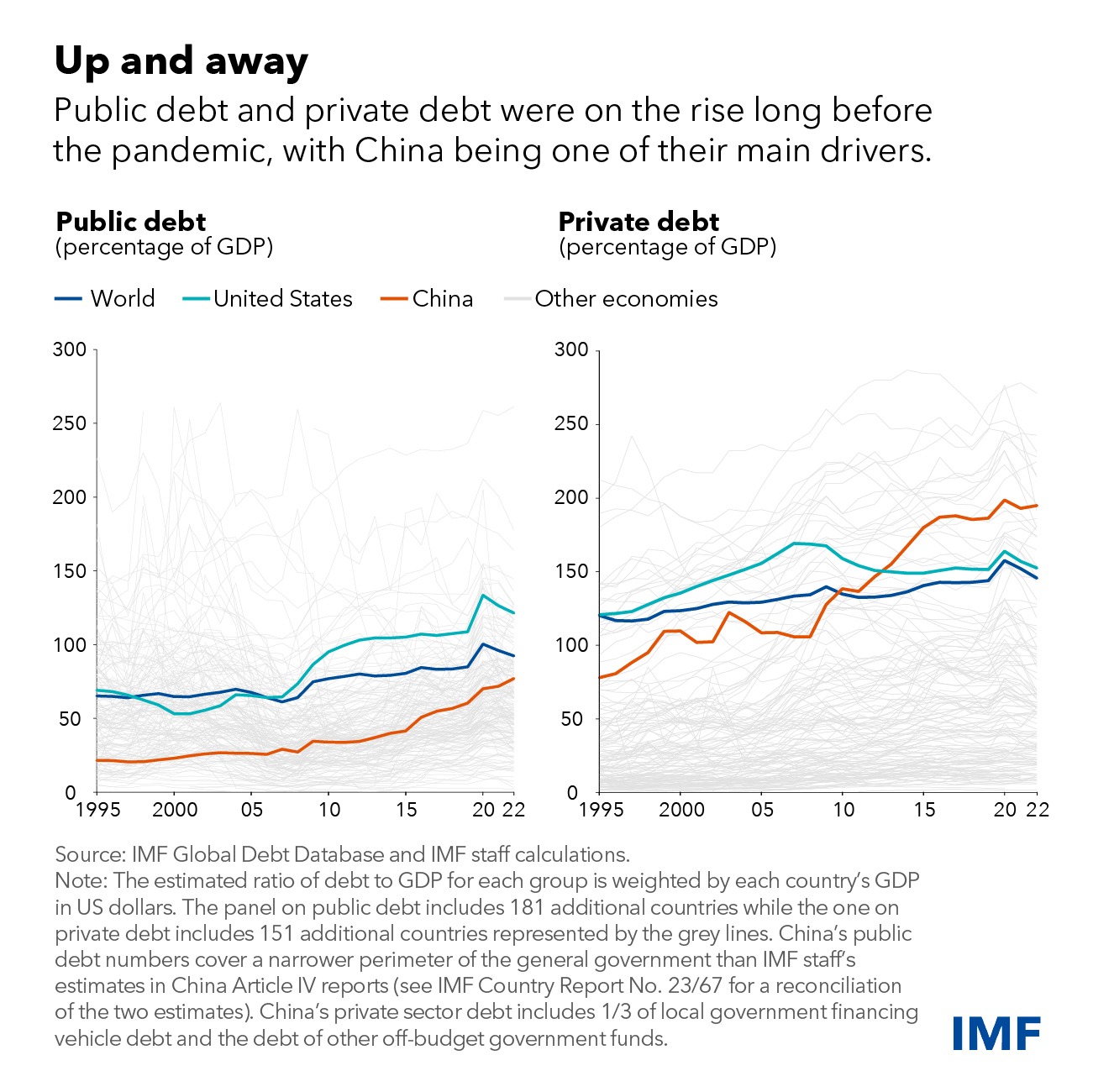

图1:全球债务占GDP比重的历史趋势(%)。债务总额相对于产出的长期上升显示出全球经济对杠杆依赖程度日益提高。即使扣除疫情期间的非常规攀升,全球债务相对GDP的比率仍远高于早期水平。

债务驱动型增长的潜在成本机制

在假定没有金融危机的情况下,债务的积累主要通过内部经济机制来产生长期影响。根据经济学者迈克尔·佩蒂斯(Michael Pettis)的分析,高债务可能通过以下四种主要渠道对经济绩效造成损害:

- 需求-供给失衡与隐性转移(Transfers):如果举债支出增加了总需求,却未同步提高产出供给,那么超额需求必须通过某种机制加以消化。常见的调整方式包括通货膨胀(以侵蚀债权人财富的方式缩减需求)、更高的税收(降低私营部门收入),或金融压抑(例如人为压低存款利率以削减储户财富)等。这些隐性或显性的收入转移会扭曲经济行为,削弱增长动力。举例来说,高通胀和过度税负都会提高企业和居民的不确定性,抑制投资和消费,从而对长期增长产生负面影响。

- 金融压力与资源错配(Financial Distress & Misallocation):不断攀升的债务会引发各部门为自我保护而改变行为。例如,银行可能出于资产安全考虑偏好将资金续借给高负债的弱质企业(即所谓“僵尸贷款”),以避免这些债务违约在自身账面上暴露。这将资源锁定在低效部门,阻碍资金向更高生产率用途流动,从而直接拖累经济增长。即使没有爆发金融危机,高杠杆也可能通过企业和银行的谨慎行为造成“慢性”金融紧张,影响信贷配置效率,进而损及长期产出。

- 虚假财富效应(Bezzle):快速加杠杆往往伴随着资产价格上涨和“虚假繁荣”的出现。当债务驱动投资和投机时,可能创造出超出真实经济价值的“虚假财富”(即加尔布雷思所称的“Bezzle”现象)。例如,房地产和股市价格被推高,使持有资产者感觉更富有,从而刺激当前支出和GDP增长。然而这种由债务膨胀支撑的财富增值并不代表真实的生产力提升,因而是不可持续的。随着时间推移,这些泡沫化的资产价值终将调整(“Bezzle”的摊销),届时对经济活动将产生反向的拖累作用。正如研究指出的,当初债务制造的繁荣有多大,事后的收缩往往就有多痛苦,人们往往低估了债务上升对当前增长的拉动,以及随后去杠杆对未来增长的拖累。

- 滞后效应(Hysteresis):高债务引发的调整往往会在经济结构上留下“伤痕”,导致产出永久损失。举债扩张时期,资源可能过度从事低效领域,而当债务周期反转,这些部门的收缩可能导致劳动力技能荒废、投资停滞、信心下降等长久影响。例如,一轮信贷繁荣过后,长期失业和企业倒闭潮可能降低经济的潜在产出水平——即使金融体系保持稳定,这种滞后损伤仍会令经济长期增速下降。总之,债务累积所诱发的调整过程本身可能带来额外的产出损失,其负效应在经济中持续存在。

以上机制相互关联,使得债务驱动型增长的长期成本具有自我强化特征:债务负担导致增长放缓,而增速放缓又反过来使债务负担相对变得更重,进而引发新的问题。正如佩蒂斯指出,在历史上任何一个以债务快速增长推动的高增长案例中,最终的调整往往都比最初预期更加困难。下面,我们分别就潜在产出、资源配置、创新、资本回报和代际影响等角度,结合理论与案例,具体阐述债务驱动型增长的长期结构性影响。

对潜在产出和增长的影响

债务驱动型增长对潜在产出(即经济的长期增长能力)有多重复杂影响。一方面,在需求不足、利率超低的“流动性陷阱”环境下,适度举债财政扩张有助于提高总需求和实现充分就业,从而使经济运行接近潜在产出水平。这正是“功能性财政”学派的观点:当私部门需求疲软时,政府负债可以填补缺口,并不会挤压私人部门。特别是当实际利率长期低于增长率(r<g)时,新发行的公共债务在不提高税收的情况下也可持续,从而似乎“免费”地提升当前产出。比如,根据戴蒙德(Diamond)的经典OLG模型,如果经济存在“动态低效”(即资本过度积累导致r<g),那么发行公共债务或实行代际转移支付可以提高当前和未来各代人的福利。在这种情形下,适度债务反而纠正了资本过剩,实现更高消费和福利。

然而,关键的前提在于适度与平衡。一旦债务积累超出一定阈值,其对潜在产出的侵蚀便开始显现。理论上,当公共债务增加到使利率上升追上甚至超过经济增速(r≥g)的程度时,情况就逆转了。随着债务占用储蓄资源,资本形成将受到挤压,劳动生产率增长放缓,长期产出路径被拉低。戴蒙德模型表明:当债务导致经济从r<g跨越到r>g的“黄金规则”拐点后,进一步增加债务将使后代人福利变差,潜在产出低于无债务情形。直观来讲,过多债务减少了对生产性资本的投资,削弱了经济的供给能力。在这种情况下,当前一代通过举债提高了消费,但代际账本并未真正平衡:未来世代将面对更少的资本存量和更低的收入。

实证研究也发现,高债务往往与较低的长期增长相关联。例如,曾经引起广泛讨论的Reinhart和Rogoff研究指出公共债务/GDP超过90%可能与增速下降相关(尽管这一结论有争议)。更可靠的一些后续研究在控制其他因素后,仍普遍支持超高债务与潜在增长疲软之间的相关性。其中原因,一部分正是因为高债务常导致资源错配和供给侧效率下降,这将在下节详细讨论。

此外,债务驱动型增长很可能只是透支了未来需求:通过债务提前实现的消费和投资,意味着未来需要以更低的增速来“偿还”这种提前。经济历史表明,一个由信贷扩张支撑的繁荣期之后,往往出现较长时期的低迷或停滞。例如,2000年代中期全球信贷激增推动了经济和大宗商品热潮,但2008年金融危机后全球进入了长期的增速放缓阶段;又如中国在2009年后依靠巨额信贷刺激保持高增长,但近年来GDP增速显著下滑,显示边际产出效率下降。这些案例都反映了债务驱动型增长的不可持续性:短期繁荣以牺牲长期增速为成本。

需要强调的是,在假设政府能维持金融稳定的情境下,这种潜在产出损失可能表现为“无声的损耗”,而非剧烈的危机。当局或许通过持续宽松政策避免了经济崩溃,但经济可能陷入低增长陷阱。日本就是典型一例:自1990年代资产泡沫破灭后,日本政府持续以财政赤字和货币宽松支撑经济,成功避免了严重的金融崩溃,被布兰查德称为“有保留的成功”。然而,日本潜在增速却大幅滑落,1992年以来实际GDP年均仅增长0.8%,远低于同期OECD平均约2%的水平。即使扣除人口老龄化放缓增长的因素,日本的劳动生产率提升也不甚理想,并且长期通缩压力难以消除。可以说,日本用了巨额债务(公共债务高达GDP的250%以上)换来了相对稳定,但成本是经济停滞和债务包袱累积。这表明在无危机情况下,高债务可能将一个经济体锁定在低迷均衡,潜在产出水平和增速双双受限。

对资源配置效率和生产率的影响

债务驱动型增长往往扭曲资源的最优配置,从而降低整个经济的效率和生产率增速。债务的大规模涌入会改变资金在部门间的流动方向:理想情况下,贷款和债券应流向最具生产率和创新力的领域,但在高债务环境下,资金可能被“劫持”用于维持低效部门的运转。例如:

- “僵尸企业”存续:当利率长期维持在极低水平、银行体系在政策庇护下倾向于展期不良贷款时,大量原本应该退出市场的低效“僵尸企业”得以苟延残喘。研究发现,自20世纪90年代以来,主要发达经济体中僵尸企业占比呈上升趋势,而这在一定程度上与长期低利率和宽松信贷环境有关。例如,日本“失去的十年”中,银行对资不抵债的企业不断滚动贷款就是典型案例。僵尸企业的存续直接导致了资源错配:这些低生产率企业占用了信贷、劳动力等资源,使更高效的企业得不到扩张机会。OECD的研究表明,在2003-2013年间,行业内僵尸企业占用的资本份额较高的国家,其健康企业的投资和就业增长显著偏低,并且整个行业的资本重新配置率也较低。僵尸企业的市场拥塞不仅限制了现有高效企业的扩张,还形成进入壁垒,阻碍了新生企业进入市场。这被认为是近年来发达经济体潜在产出增速下降的原因之一。正如BIS的分析指出:“僵尸企业更低的生产率及其生存挤占了更高效企业的投资和用工”,从而拖累了整体经济表现。

- 信用配置的逆向选择:在高债务环境下,银行和投资者可能将资金过度配置给风险偏高或关联密切的借款方,而非生产率最高的企业。这种现象部分源于债务续作的激励扭曲:银行为了避免已有贷款变成坏账,宁愿继续提供廉价信贷给财务糟糕的旧企业(即所谓“僵尸贷款”)。同时,政府也可能出于稳增长考虑,通过政策性银行或隐性担保支持某些负债累累的国有部门。这都会导致资金“劣币驱逐良币”,真正有效率的创新企业反而难以获得所需资金成长。长期来看,资本无法流向边际产出最高的用途,经济的全要素生产率(TFP)增速会被拉低。

- 投资结构不合理:债务驱动增长易引发大规模投资潮,但如果项目选择不当,就会积累大量低效资产。例如,地方政府大量借债建设基础设施和地产项目可以在短期内推高GDP,但若这些项目缺乏实际回报,则长期只能产生债务服务负担,却无法提高未来产出。这种低效投资累积被视为中国等新兴经济体当前面临的重要问题。高投资率曾是中国高速增长的引擎,但回报率正持续下降——单位投资带来的GDP增量(ICOR)近年明显走高,意味着投资效率降低。有分析指出,中国以债务驱动的投资模式正面临极限,新增信贷和基建投入的边际产出大幅递减。在高杠杆模式下,这种“投资饱和”现象表明资源配置效率的问题:资金没有进入最有生产率提升潜力的领域,而是重复建设或闲置浪费。其结果是整体生产率增速放缓,经济潜在增速下降。

上述这些机制共同作用,导致高杠杆经济体可能陷入生产率停滞。值得注意的是,这种停滞并非总是立刻显现为衰退,而是以隐性方式发生:生产要素仍在运转,但产出原本可以更高。就像机器没坏但齿轮被沙子阻滞一样,经济体系在高债务的沙砾中磨损运转。

实际案例进一步印证了资源错配的危害。例如,意大利的实证研究表明,僵尸企业占比上升会显著削弱其他企业的研发投入和创新成果,因为健康企业不仅融资变难,还要和僵尸企业争夺市场。欧洲主权债危机后,一些银行资不抵债国家(如意大利、西班牙)出现大量僵尸企业,其生产率明显低于行业平均,并对同行业投资有挤出效应。这与日本90年代的经历如出一辙:不良贷款滚存扭曲了信贷配置,使日本全要素生产率增长在90年代掉头向下。可以说,无危机的高债务经济很可能以“慢性效率病”形式付出成本:生产率增速下降、技术扩散放缓、潜在产出低于本可以达到的水平。

对创新能力和经济活力的影响

创新是驱动长期经济增长的核心动力,但债务驱动型增长模式可能对创新生态造成复杂影响。一方面,充裕的信贷支持可以为企业研发和创业提供资金,债务融资在理论上能够促进创新活动。许多创新型公司确实依赖贷款和公司债来扩张业务(尤其是在股权融资渠道不发达的市场)。然而,债务对创新的影响具有两面性,高杠杆环境下往往弊大于利:

- 债务覆蓋效应(Debt Overhang):对于已有大量债务存量的企业而言,新投资的回报大部分将被用于偿还债务利息和本金,股东从创新成功中获得的净收益受到挤压。这种“债务覆蓋”问题会降低企业投入长期研发项目的激励,因为企业可能更倾向于稳健经营以确保偿债,而不敢承担高风险的创新项目。因此,高负债率的incumbents(在位企业)往往创新意愿和能力下降。例如,有研究指出债务负担重的既有企业在专利产出、新产品开发等方面显著落后于低负债同行。同时,债务压力可能使管理层更关注短期现金流而忽视长期技术战略。

- 抑制创业与新陈代谢:健康的经济需要不断有新的企业进入并挑战旧企业(所谓“创造性破坏”)。然而,高杠杆环境下,新创企业可能更难崛起。其原因一是上文提到的僵尸企业占据资源和市场,使创业公司难以获取融资或市场份额;二是在经济高杠杆运行时,金融体系往往偏好将资金配置给已有的大型借款人(认为其“规模太大不能倒”或有政府隐性担保),而对初创企业(通常缺乏抵押资产)惜贷。结果就是,新生事物被扼杀在摇篮中,经济活力下降。反之,如果债务周期出现破裂(如债务危机导致大量旧企业破产出清),反而可能腾出空间给新企业成长。但在我们假设政府维稳、避免危机的场景下,这种市场出清未充分发生,创业创新的土壤会因缺少阳光雨露而贫瘠。

- 市场竞争扭曲:高杠杆经济里,政府有时会为了稳增长而扶持特定企业或行业,提供补贴或信贷优惠。这种措施短期有效果,但长期可能降低被扶持企业创新动力,因为软预算约束使其不必通过技术进步来赢得市场。此外,被偏向的部门可能并非技术前沿部门,却吸走了大量资源(例如,为了稳增长大量贷款投向基建地产而非高科技产业)。这样的产业政策扭曲降低了整个经济的技术演进速度。

当然,也有理论研究提出另一种视角:债务负担重的旧企业因无力创新,反而给了新进入者机会,从而在宏观层面未必降低总体创新。一项基于熊彼特模型的分析甚至认为,新进入者受到债务融资支持所带来的创新,可能超过债务对在位企业创新的抑制。但是,这一结论依赖于金融资源能够流向新的创新者。然而如前所述,在现实中高债务时期往往伴随资源错配,新创企业未必拿得到资金。因此,债务对创新的净效应仍取决于金融体系的效率和竞争环境。

总体来看,债务驱动型增长模式对一国创新生态的长期影响偏负面。实际经验支持这一判断:那些债务激增但缺乏有效市场出清的经济体,往往新企业进入率下降、行业集中度上升、生产率扩散放慢。例如欧洲研究发现,僵尸企业的存在不仅降低整体生产率,还削弱了非僵尸企业的创新投入,因为后者融资受限且面临不公平竞争。反之,一些在危机中被迫去杠杆的经济体(如90年代末的韩国)在痛苦调整后迎来了新兴产业的崛起和创新周期的重启。这再次说明,没有风险的表面稳定如果以压制新陈代谢为成本,长期来看创新活力和竞争力将受到侵蚀。高杠杆经济或许能维持一段时间的繁荣不倒,但也可能变得“既不崩溃也不增长”,陷入技术进步缓慢、产业活力不足的状态。

对资本回报率和投资动力的影响

高债务环境对资本的平均回报率和投资意愿也有深刻影响。在一个健康成长的经济中,资本应流向高回报领域,投资收益推动进一步投资。然而,债务驱动型增长模式下,资本回报率的变化呈现出两种不同阶段:

- 阶段1:利率低迷与资本过剩。债务的大量发行往往对应着利率的下行,因为信用充裕、流动性泛滥使得借贷成本降低。过去几十年发达经济体真实利率的持续走低,有很大原因在于全球储蓄过剩和债务扩张。当政府通过央行政策压低利率来维持高债务可持续时,市场利率可能长期低于自然利率水平。这种情况下,资本的显性回报率很低(如欧洲日本出现长期接近零甚至负的国债利率)。低利率削弱了资本提供者(储户、投资者)的收益,可能导致资源错配(资金追逐高风险资产寻求回报,形成资产泡沫)。同时,低利率也反映实体部门投资回报机会的缺乏——企业即使以极低成本借钱,能够找到的高回报投资项目也不多。这正是“长期停滞”(Secular Stagnation)的一种表现:资本充裕却无用武之地,导致安全资产回报率一降再降。总体而言,在高杠杆扩张阶段,表面上看资金融资便宜,但资本的实际边际产出回报可能在递减,因为新增投资多半进入了低效率领域或推高资产价格而非产出。

- 阶段2:利率上升与挤出效应。如果债务继续累积导致利率预期反转(例如投资者开始担心通胀上升或财政不可持续要求更高收益率),则资本回报率可能突然上升。这种上升并非源于生产率提高,而往往是对高债务溢价或紧缩预期的反映。一旦利率上行,高债务经济的脆弱性就暴露:政府和企业要支付更高利息,削减其他支出;同时私人部门投资受到高利率挤压下降。在这种情况下,新投资更缺乏动力,资本形成减缓,长期增长潜力进一步被削弱。而如果利率持续低而不升,则意味着资本持续过剩、回报持续偏低,又会引发前述效率和创新问题。可以说,高债务经济要么处于低利率-低回报-低投资的陷阱,要么最终面临利率跳升造成的更严重挤出效应。无论哪种,资本的健康循环(借贷—投资—盈利—再投资)都被打断了。

从历史数据看,自全球金融危机以来,发达经济体整体投资率下降、资本回报下滑,与债务高企和低利率环境相伴随。例如,欧洲企业部门虽然在宽松货币下融资条件优渥,但实际固定资产投资多年低迷,许多企业囤积现金而非扩产。这被解读为投资机会回报不足所致。同样,全球范围内生产性资本形成相对GDP的比率在过去十年趋缓,而金融资产价格(如股市、市值与GDP比)却飙升到历史高位。这说明大量资本并没有进入提升长期产出的领域,而是在金融循环中推高资产估值,带来所谓“资本报酬虚高、实体报酬偏低”的脱节现象。麦肯锡的研究指出,全球名义财富(主要是房地产和股权价值)相对于GDP的倍数在过去20年上升了40-50%,达到约6.1倍之多,远高于历史正常水平。其中,中国的财富/GDP倍数达到8.2,而美国只有4.3,暗示中国巨额债务推动的资产膨胀程度之高。这种现象意味着资本回报的表象与实际脱节:资产持有者账面变富,但实体经济并未创造相应的收益来支撑。长期看,这部分虚增的财富迟早要调整,资产回报回归实际产出水平。对于资本提供者而言,高杠杆经济最终可能意味着要么接受长期低回报率,要么经历资产价值重估的冲击,两种情况均不利于稳定的投资环境。

对代际分配和长期福利的影响

债务驱动型增长还涉及代际公平和收入财富分配的问题。债务本质上是跨时间的资源调配:今天举债消费往往意味着明天需要偿还或平衡。如果政府和私人部门在当前累积了大量债务而风险又被成功压制,那么这种行为可能对不同世代的人产生截然不同的影响:

- 代际转移与负担分配:公共债务尤其体现了代际转移的特征。当政府发行国债用于当前支出时,当前一代享受了更多公共服务或减税红利,而债务则要由未来纳税人偿还或滚续。如果利率始终低于增速,一种乐观观点认为债务可以“自偿”,未来人均收入提高使偿债变得不沉重。然而,正如前文理论分析,当债务超过一定阈值,会降低资本积累和未来产出,这实际上削弱了未来代际的福利。戴蒙德模型的结论是,在债务水平过高导致r>g时,当前老年一代受益(他们得到净转移),但未来年轻一代将面临更低的消费能力和更高的隐性负担。因此,过度举债可能构成对未来的“隐形征税”。即便不出现债务危机,未来政府为维持稳定可能不得不降低福利支出、提高税收或允许通胀,以消化债务,这些都是让下一代人为上一代的债务买单的方式。

- 财富分配与不平等:债务驱动型增长往往伴随资产价格膨胀(如房地产、股市大涨),这对财富分配的影响倾向于加剧不平等。原因在于金融和房地产资产主要集中在较富裕和年长的人群手中。当债务驱动资产泡沫时,“资産富者”从中获益最大,而没有资产的年轻人和低收入群体则被高房价等挤出。例如,在许多国家超低利率推升房价,使年轻一代难以负担购房,不得不承受高租金和高储蓄要求;同时年长一代因房产升值财富大增。这样,高杠杆所支持的政策(低利率、资产购买等)隐含地将财富从无资产者转向了资产持有者,从年轻人转向了老年富有人群,恶化了代际不平等。此外,持续的低利率环境对养老金体系也构成压力——年轻劳动者可能需要缴纳更多供款才能填补低利率导致的资金缺口,抑或未来只能接受更低的养老金替代率。这也是一种对年轻一代不利的长期影响。

- 社会保障可持续性:如果政府债务用于保障当前老龄人口的福利,而生育率下降、新生代规模缩小,那么将来工作人口负担的养老金、医疗等支出(通过税收偿债或直接支付)就会很沉重。高福利和高债务留给年轻一代的是一个进退两难的局面:要么削减福利开支引发代际纠纷,要么提高税负压制经济活力。比如南欧和日本都面临这种两难,高债下代际公平受到拷问。日本虽暂未发生债务危机,但其巨额国债最终很大部分由国内储蓄(主要是老年人持有)支持。将来若人口进一步老化,政府可能不得不通过财政重组(如通胀或金融压抑)来削减债务实际价值。这实质上是让国内储户和养老金领取者承担损失,影响代际利益分配。

总之,债务驱动型增长在维系当前繁荣的同时,很可能透支了未来,影响了代际福祉的再平衡。当前一代和既得利益者获得了更多消费和财富积累,而未来一代则可能面对机会减少、负担加重的局面。这一点在政府债务问题上尤为明显:持续赤字意味着把今天的问题留给明天的人解决。如果没有债务危机的强制约束,政治过程往往倾向于推迟痛苦改革,使债务负担不断滚雪球,直到未来某一代不得不大幅调整为止。这不仅是经济问题,也带来社会和伦理层面的挑战。

实证案例分析:日本与中国

为了更直观地理解债务驱动型增长的长期结构性成本,我们简要考察两个典型经济体的经验:日本(发达经济体,高公共债务,长期稳定但增长低迷)和中国(新兴经济体,高总体杠杆,快速增长后潜在问题显现)。

- 日本:稳定背后的停滞。日本在1990年代初经历资产泡沫破灭后,政府选择了积极的财政货币刺激,容忍债务比率攀升以避免经济硬着陆。事实证明,日本成功避免了大规模银行倒闭和全面萧条,失业率一直维持较低水平。从这个角度看,日本实践了我们假设的“高债务-无危机”模式,被一些学者称为“有管理的停滞”。然而成本是显而易见的:日本GDP年均增速长期在1%以下,“平成不况”成为常态。生产率增速远低于美国等国,而且日本一直难以摆脱通缩预期,货币政策弹药几乎耗尽(利率零下限、QE长期化)。更严重的是,日本公共债务率高企(250%+的GDP),财政政策几乎没有回旋余地来应对未来的老龄化支出高峰。可以说,日本把潜在增长和财政空间作为成本,换取了社会的短中期稳定。展望未来,日本可能仍能靠国内金融体系自我循环支撑债务,但其资源错配(大量资金沉淀在政府债券而非私人创新投资)的问题使经济缺乏活力。日本案例说明:高债稳定并非免费午餐,其长期成本是机会成本式的——日本错过了若干技术变革和高增长的机遇窗口。正如有评论指出的,日本政府本可以在稳定宏观的同时推进结构改革和创新投资,但连续多届政府都选择了债务驱动内需替代改革,导致经济体质未改善。这也是一种长期成本。

- 中国:高速增长下的隐忧。中国在2009年全球金融危机后实施了大规模信贷刺激,开启了新一轮债务驱动增长周期。此举帮助中国经济避免了增速断崖式下跌,过去十多年官方GDP增长率仍保持较高水平。然而,中国总体杠杆率从2008年的约150%骤升至2023年的超过280%,债务增速远超GDP增速。在政府维稳金融的思路下,中国也尚未发生系统性债务危机,但一系列结构性问题已浮出水面:首先,债务推动的投资回报递减。基础设施、房地产投资回报率显著下降,“铁公基”边际效用衰减。每投入1元债务获得的GDP增量比过去少得多。其次,资源错配和僵尸现象。一些国企、地方融资平台靠银行续贷存续,而民营中小企业融资难,相当部分信贷资源效率低下。再次,金融风险累积。虽然政府强力防范明斯基时刻,但高债背景下金融机构资产负债表脆弱性增加,需依赖央行宽松和资本管制维系,长期可能影响金融体系对创新的支持能力。最后,房价高企加剧代际分配紧张,年轻人债务负担沉重消费受限,也拖累了中国从投资驱动向消费驱动转型。近期中国经济增速放缓至低单位数,很大程度上反映了前期债务刺激的后遗症:房地产市场遇冷、地方债务挤压财政等。中国案例展示出高杠杆在新兴经济体的另一种表现:快速增长伴随潜在效率衰减,如果不及时调整,可能陷入“未富先债”的困境。在政府依然维稳且暂未爆发危机的前提下,这种隐忧可能以长期低迷甚至停滞来显现,如同一个隐藏的债务税收,慢慢吞噬增长潜力。

结论

综合以上分析,我们可以得出独立判断:即使假设各国政府有能力持续维持信用和金融稳定、避免债务危机,债务驱动的经济增长模式在长期中仍然存在显著的结构性成本。这些成本并非以传统金融危机的形式出现,而是通过更隐蔽的渠道影响着全球经济体系:

- 潜在产出受损:债务透支了未来需求,可能导致长期增速放缓,经济运行低于原本的潜在产出水平。历史经验表明,债务激增后的经济体很少能保持高速增长不衰,其长期增速往往显著低于低债经济体。

- 效率与生产率降低:高债务环境滋生资源错配,“僵尸企业”现象普遍,资本无法优化配置,导致全要素生产率提升乏力。表面稳定的经济体可能暗含“效率亏损”,生产率增速持续低迷。

- 创新活力受挫:债务覆蓋效应削弱了在位企业的创新动力,宽松信贷养肥的旧企业阻碍了创业者和新技术的崛起,经济的创造性破坏机制被削弱。长期看,这将侵蚀一国在全球价值链中的竞争力。

- 资本回报异化:债务驱动下利率扭曲,资本回报率要么长期偏低(抑制投资意愿),要么潜藏跳升风险(引发挤出效应)。同时资产价格虚高累积,一旦调整将冲击实体经济。由此,资本无法有效服务于实体扩张,陷入金融空转或泡沫循环。

- 代际和分配影响:高杠杆相当于饮鸩止渴,当前一代获得了便利和繁荣,但未来世代可能为此付出福利缩水、机会减少的成本。同时,财富向既有资产持有者集中,加剧社会不平等和代际矛盾。

综上所述,在忽略金融风险的表层后,债务驱动型增长并非没有成本。相反,这种成本是结构性且长期的。它体现在增长质量而非一时数量上,体现在潜在趋势而非短期波动上。高债务所隐含的问题可能需要多年乃至数十年才能显现和纠正。一国经济可以通过债务实现一时的跨越式发展,但若不正视债务累积对效率与活力的侵蚀,最终可能换来“无声的衰退”。因此,从全球宏观视角看,高杠杆并非真正免费的午餐,即便政府有能力维持表面的稳定,经济基本面的退化仍是难以避免的成本。稳健而可持续的增长,终究需要建立在健康的债务水平和高效的资源配置之上。这是政策制定者和公众在享受债务红利时必须谨记的长期权衡。

参考文献:

- Blanchard, O. (2022). Fiscal Policy under Low Interest Rates. MIT Press.

- McGowan, M. A., Andrews, D., & Millot, V. (2017). The Walking Dead? Zombie Firms and Productivity Performance in OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers No. 1372.

- Banerjee, R., & Hofmann, B. (2018). “The rise of zombie firms: causes and consequences.” BIS Quarterly Review, September.

- Pettis, M. (2022). “How Does Excessive Debt Hurt an Economy?” Carnegie Endowment for International Peace, China Financial Markets blog.

- Albuquerque, B., & Iyer, R. (2023). “The rise of the walking dead: Zombie firms around the world.” VOXEU Column, 28 Aug 2023.

- Rhodium Group (2025). “How Can China Boost Consumption?” Note, Feb 10, 2025.

- Institute of International Finance (2021). Global Debt Monitor (cited via Reuters).

原文作者:ChatGPT,有所删改